同じ感染症が短期間に同時に発生することです。

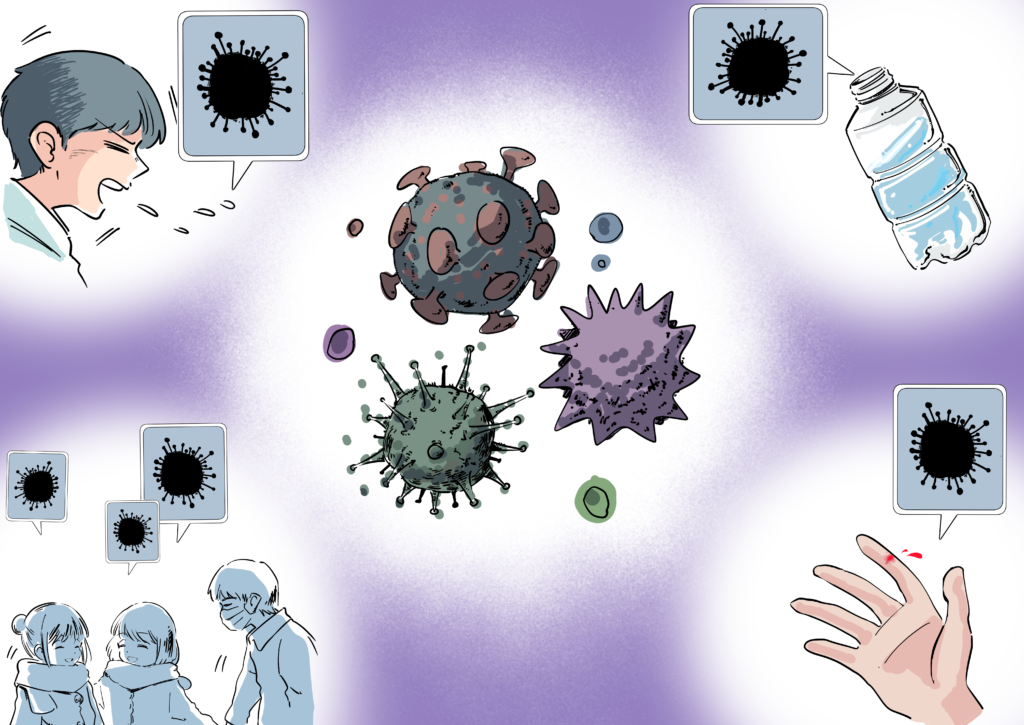

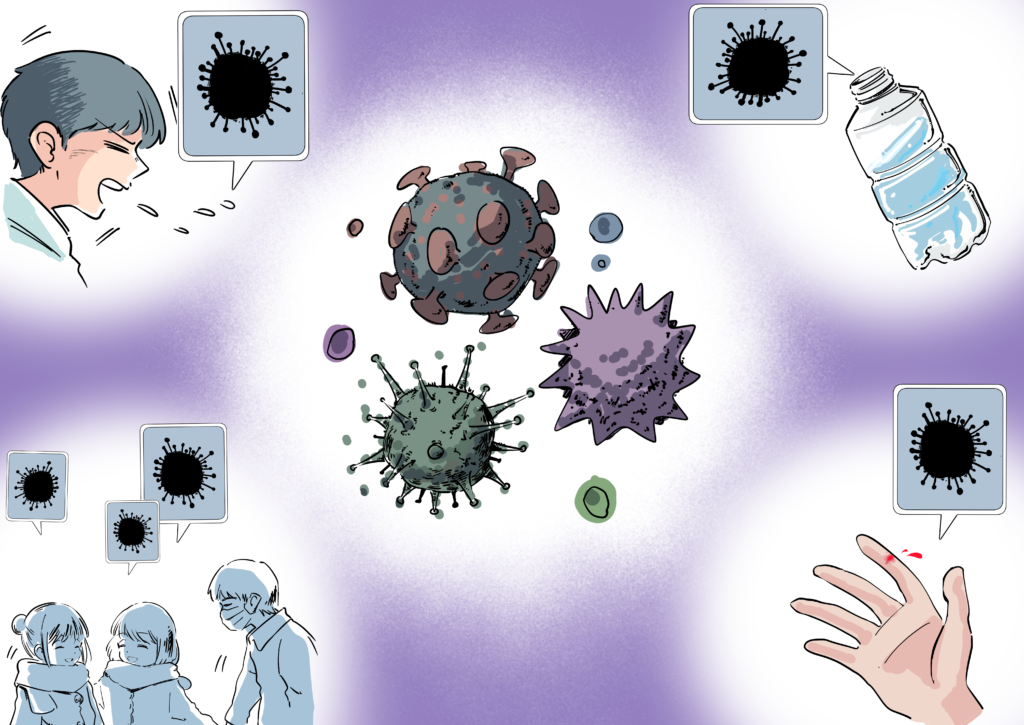

流行の導入形態としては、空気感染、飛沫感染、接触感染、経口感染、皮膚を介した感染、血液感染などがあります。

軽度の症状からすぐに症状が出るものまで、さまざまなレベルの感染症があります。

症状が出る前に病気が広がっている可能性もあるので、症状が出たらすぐに隔離して観察する必要があります。

Learn disaster prevention knowledge and skills in easy Japanese

同じ感染症が短期間に同時に発生することです。

流行の導入形態としては、空気感染、飛沫感染、接触感染、経口感染、皮膚を介した感染、血液感染などがあります。

軽度の症状からすぐに症状が出るものまで、さまざまなレベルの感染症があります。

症状が出る前に病気が広がっている可能性もあるので、症状が出たらすぐに隔離して観察する必要があります。

日本海側では、例年、冬になると積雪量が多くなります。

これは、冬に北日本で発生するシベリア高地からの冷たく乾燥した季節風が、日本海を渡る際に大量の水蒸気を吸収し、日本の山地まで上昇する際に冷却され、大雪となって降ってくるためです。

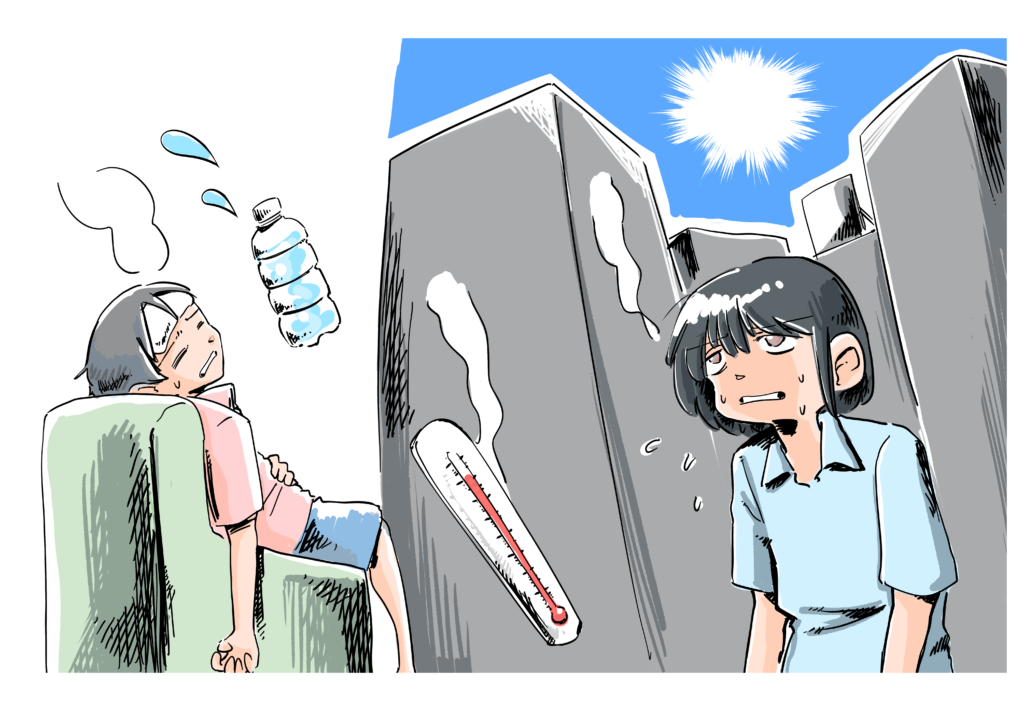

近年、暑い夏が多かったため、1991年から2020年の日本の夏の平均気温は多くの地域で上昇しています。

長引く暑さは干ばつや、少雨による干ばつを招き、森林火災や森林・生物への被害につながります。

大気の不安定性が高まり、ますます激しい雷雨や局地的な暴風雨が発生する傾向になります。

熱中症や脱水症状の発生率が高まり、体力の低下によって免疫力が低下し、他の病気にかかりやすくなります。

食べ物や飲み物が腐敗しやすく、短時間で細菌が増殖するため、食中毒のリスクが高まります。